「本を読む」「本に書く」のように、助詞の「を」と「に」は日常的によく使う言葉ですが、似たような場面で使われることも多く、その使い分けに迷うことはありませんか?

この記事では、「を」と「に」の基本的な違いから、紛らわしい使い分けまで、具体的な例文とともにわかりやすく解説します。

日常会話からビジネス文書まで、場面に応じた適切な使い方をマスターしましょう。

この記事でわかること

- 「を」と「に」の基本的な意味と使い方

- 動詞の種類による使い分けのポイント

- 特に間違いやすい表現とその正しい使い方

- ビジネス文書での使用時の注意点

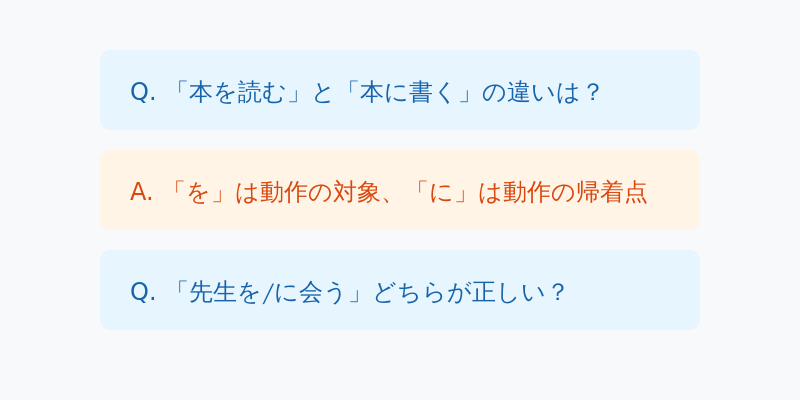

よくある質問(FAQ)

「を」と「に」の使い分けについて、多くの方が疑問に感じる点をQ&A形式でまとめました。

基本的な違いから応用的な使い方まで、具体例を交えて説明します。

これらの質問と回答を理解することで、適切な使い分けができるようになります。

「を」と「に」の基本的な違いは何ですか?

A.

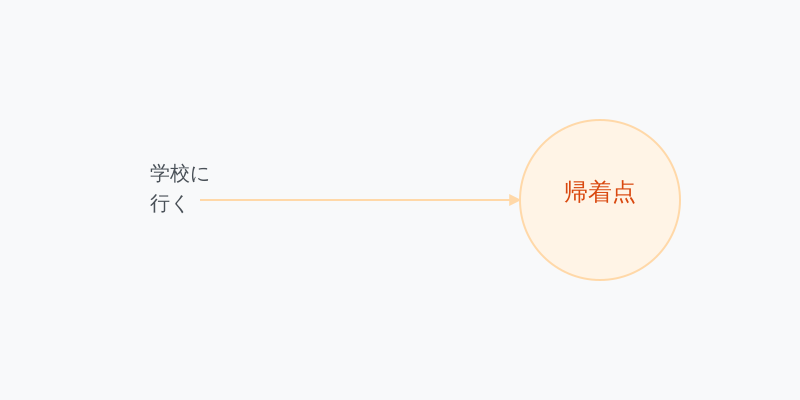

「を」は主に動作の対象を示し、「に」は動作の向かう先(帰着点)や相手を示します。

例えば、「本を読む」の「を」は読む対象を、「学校に行く」の「に」は行き先を表しています。

「を」と「に」はどんな時に使い分ければよいですか?

A.

動詞の性質によって使い分けます。

「読む」「書く」「食べる」など、対象に働きかける動作には「を」を、「会う」「従う」「気づく」など、向かう先や相手が必要な動作には「に」を使います。

「を」と「に」を両方使える場合はありますか?

A.

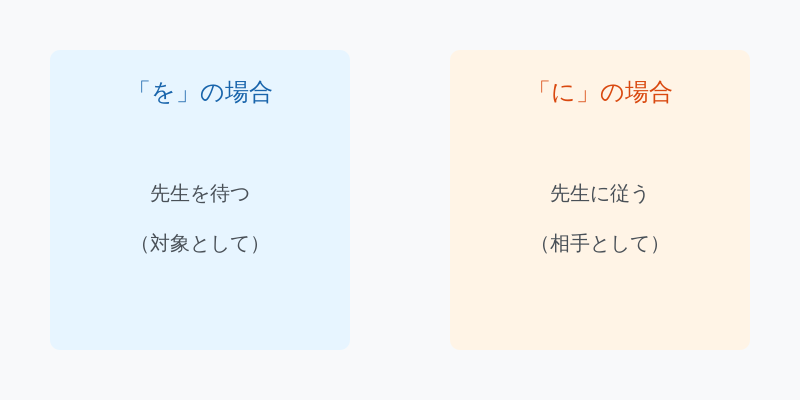

「待つ」のように、両方使える動詞もあります。

「友達を待つ」は待つ対象として、「友達に待つ」は待つ相手として捉える違いがあります。

ただし、現代では「を」の使用が一般的です。

「を」の基本的な使い方と特徴

「を」は主に動作の対象を示す助詞ですが、使われ方によってさまざまな意味を持ちます。

ここでは、「を」の基本的な使い方を、具体的な例文とともに解説していきます。

場面や文脈に応じた適切な使用法を身につけましょう。

動作の対象を示す「を」

「を」の最も基本的な用法は、動作の対象を示すことです。

「本を読む」「ご飯を食べる」「音楽を聴く」など、何かに対して働きかける動作を表現する際に使用します。

特に他動詞(対象に働きかける動詞)と組み合わせて使うのが特徴です。

■例文

- 新聞を読む

- 宿題を終える

- 料理を作る

移動の経路を示す「を」

「廊下を走る」「道を歩く」のように、移動する際の経路や通過点を示す場合にも「を」を使用します。

この用法は、移動動詞と組み合わせて使われることが多く、どこを通って移動するかを表現します。

■例文

- 公園を散歩する

- 階段を上る

- 空を飛ぶ

状態の変化を示す「を」

「夢を叶える」「希望を持つ」など、ある状態から別の状態への変化を表現する際にも「を」を使います。

この用法は、抽象的な概念や感情を表現する際によく使用されます。

■例文

- 目標を達成する

- 自信を持つ

- 夢を実現する

「に」の基本的な使い方と特徴

「に」は主に動作の向かう先や相手を示す助詞です。

「を」と比べてより広い用法を持ち、時間や場所、原因など、さまざまな関係を表現できます。

ここでは、「に」の基本的な使い方を具体例とともに見ていきましょう。

動作の帰着点を示す「に」

動作が向かう先(帰着点)を示すのが「に」の基本的な用法です。

「学校に行く」「家に帰る」など、移動の目的地や動作の最終的な到達点を表現します。

■例文

- 東京に住む

- 椅子に座る

- 壁に貼る

動作の相手を示す「に」

「先生に質問する」「友達に会う」のように、動作の向かう相手を示す際にも「に」を使います。

特にコミュニケーションや相互作用を表す動詞と一緒によく使われます。

■例文

- 上司に報告する

- 母に電話する

- 客に説明する

時点や場所を示す「に」

「3時に起きる」「公園に集まる」など、動作が行われる時点や場所を示す際にも「に」を使用します。

時間の指定や場所の特定に便利な用法です。

■例文

- 朝7時に出発する

- 日曜日に会う

- 図書館に行く

紛らわしい表現での使い分け

「を」と「に」は、似たような場面で使われることがあり、どちらを使うべきか迷うことがあります。

ここでは、特に間違いやすい表現をピックアップし、それぞれの違いと正しい使い方を解説します。

「~を待つ」と「~に待つ」の違い

「待つ」という動詞は「を」「に」どちらも使えますが、ニュアンスが異なります。

「を」を使う場合は待つ対象として捉え、「に」を使う場合は待つ相手として捉えています。

現代では「を」の使用が一般的です。

■例文と使い分け

- 友達を待つ(対象として待つ)

- バスを待つ(一般的な使い方)

- 先生に待つ(やや古い言い方)

「~を従う」と「~に従う」の違い

「従う」の場合、現代では「に」が標準的です。

「指示に従う」「命令に従う」のように、従う対象を基準や規範として捉えるためです。

「を従う」は古い用法で、現代ではあまり使用されません。

■正しい使用例

- ルールに従う

- アドバイスに従う

- 上司の指示に従う

「~を気づく」と「~に気づく」の違い

「気づく」は必ず「に」を使います。「変化に気づく」「間違いに気づく」のように、気づく対象は「に」で示します。

「を気づく」は誤用となりますので注意が必要です。

■正しい使用例

- 異変に気づく

- 成長に気づく

- 季節の変化に気づく

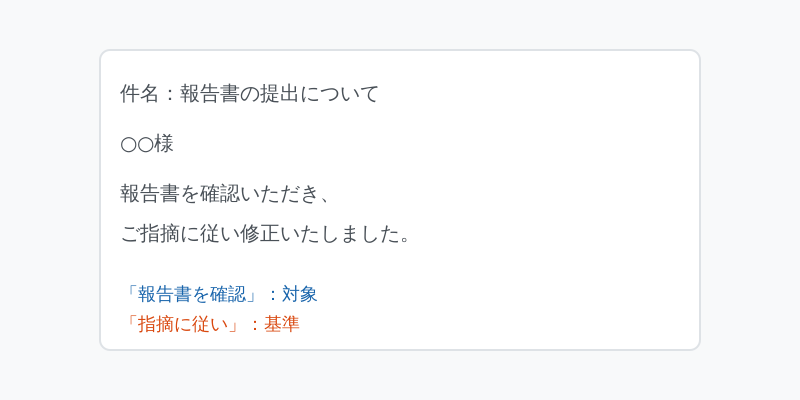

ビジネス文書での使い分けのポイント

ビジネス文書では、正確で適切な助詞の使用が重要です。

特に正式な文章では、微妙なニュアンスの違いが重要になることがあります。

ここでは、ビジネスシーンでよく使う表現の正しい使い分けを解説します。

メールでよく使う表現と注意点

ビジネスメールでは、特に丁寧な表現が求められます。

助詞の使い方一つで文章の印象が変わることもあるため、正しい使用を心がけましょう。

■よく使う表現例

- ご連絡を差し上げる(○)/ ご連絡に差し上げる(×)

- ご指示に従います(○)/ ご指示を従います(×)

- お願いを申し上げます(○)/ お願いに申し上げます(×)

報告書・企画書での使い方

文書の種類や目的に応じて、適切な助詞を選択することが重要です。

特に報告書や企画書では、明確で正確な表現が求められます。

■基本的な使い方

- 調査を実施する

- 結果に基づく

- 方針に沿って

クレーム対応での適切な表現

クレーム対応では、特に丁寧で正確な表現が必要です。

相手の感情に配慮しながら、適切な助詞を使用しましょう。

■適切な表現例

- ご不便をおかけし申し訳ございません

- ご要望に沿って対応いたします

- 原因を調査させていただきます

まとめ:「を」と「に」の使い分けのポイント

「を」と「に」の使い分けは、以下の3つのポイントを押さえることで、大きく間違えることはありません。

①「を」は主に動作の対象を示す

- 物事に働きかける場合

- 経路を示す場合

- 状態変化を表す場合

②「に」は主に動作の向かう先を示す

- 帰着点を示す場合

- 相手を示す場合

- 時点や場所を示す場合

③動詞の性質による使い分け

- 他動詞は主に「を」

- 移動や授受の動詞は「に」

- 慣用的な表現は個別に覚える

これらの基本を押さえた上で、実際の用例に触れながら使い分けの感覚を養っていくことが大切です。