普段何気なく使っている「できる」という言葉。

漢字で「出来る」と書くべきか、ひらがなの「できる」が正しいのか、多くの人が迷った経験があるのではないでしょうか。

実は、両方の表記には明確な使い分けのルールが存在します。

この記事では、「出来る」と「できる」の違いや適切な使い分け方について、具体的な例文とともにわかりやすく解説していきます。

ビジネスの場面でも、日常生活でも、状況に応じた正しい表記を選べるようになりましょう。

この記事でわかること

- 「出来る」と「できる」それぞれの正しい使い方

- 場面や文脈による適切な使い分け方

- よくある間違いと対処法

- ビジネス文書での推奨される表記

よくある質問(FAQ)

「出来る」と「できる」の使い分けについて、多くの方から寄せられる質問を紹介します。

以下のQ&Aを読むことで、基本的な違いから実践的な使い分けのポイントまでしっかりと理解することができます。

まずは、よくある疑問から見ていきましょう。

「出来る」と「できる」はどちらが正しいですか?

どちらも正しい表記です。

ただし、使用する場面や文脈によって適切な表記が異なります。

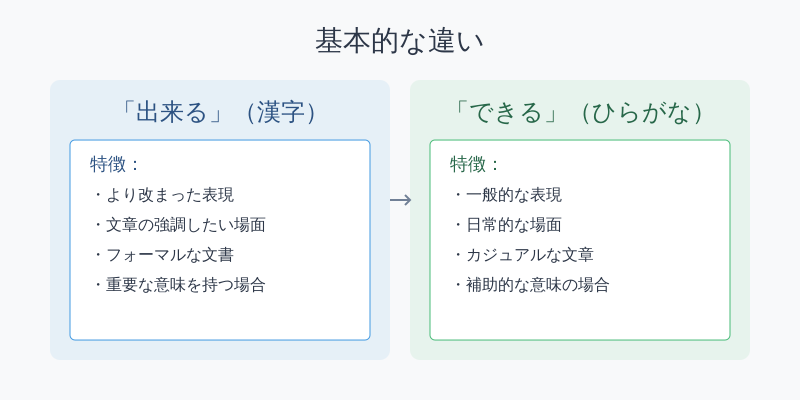

「出来る」は漢字表記で、より改まった場面や重要な意味を持つ場合に使用します。

一方、「できる」はひらがな表記で、日常的な場面や補助的な意味で使用するのが一般的です。

つまり、状況に応じて使い分けることが大切なのです。

ビジネス文書ではどちらを使うべきですか?

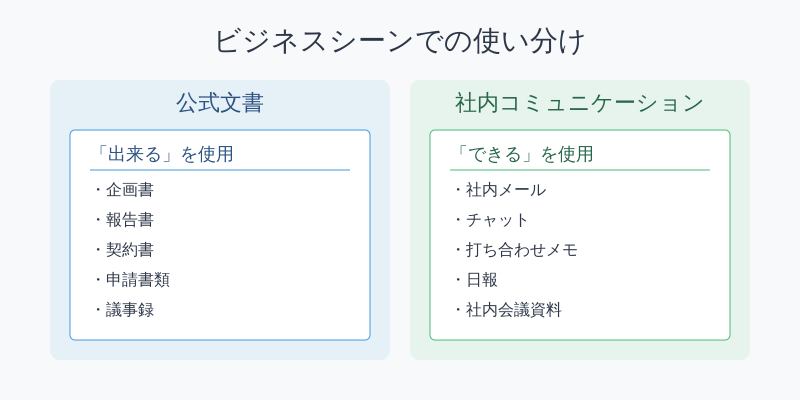

ビジネス文書では、文書の種類や目的によって使い分けます。

企画書や報告書、申請書など、公式性の高い文書では「出来る」を使用するのが望ましいでしょう。

一方、社内メールや打ち合わせのメモなど、比較的カジュアルな文書では「できる」を使用します。

重要な約束や決定事項を記す際は「出来る」を選択するとよいでしょう。

メールでは「出来る」と「できる」どちらを使うべきですか?

メールの場合、送信相手や内容の重要度によって使い分けます。

取引先や上司への正式な報告、重要な提案の場合は「出来る」を使用します。

一方、同僚との日常的なやり取りや、簡単な確認事項の場合は「できる」を使用するのが自然です。

ただし、同じメール内でも、特に強調したい部分は「出来る」を使うなど、臨機応変な対応が求められます。

「出来る」と「できる」の基本的な違い

「出来る」と「できる」の違いは、単なる表記の違いではありません。

それぞれの表記には、異なる特徴や使用場面があります。

ここでは、両者の基本的な違いについて、具体的な例を交えながら詳しく解説していきます。

「できる」の意味と使い方

一般的な日常表現として使用される「できる」は、より柔軟で汎用性の高い表記です。

主に、能力や可能性を表す際や、補助的な意味で使用します。

例えば、「明日までにできる」「料理ができる」といった日常的な表現に適しています。

また、口語的な表現や、くだけた文章でも違和感なく使用できます。

「出来る」の意味と用法

漢字で表記する「出来る」は、より重要性や公式性を持たせたい場合に使用します。

特に「物事が成立する」「完成する」という意味を強調する場合や、重要な約束事を表現する際に適しています。

例えば、「計画が予定通り出来上がった」「確実に出来る方法」など、物事の確実性や重要性を示す場面で効果的です。

正しい使い分けのポイント

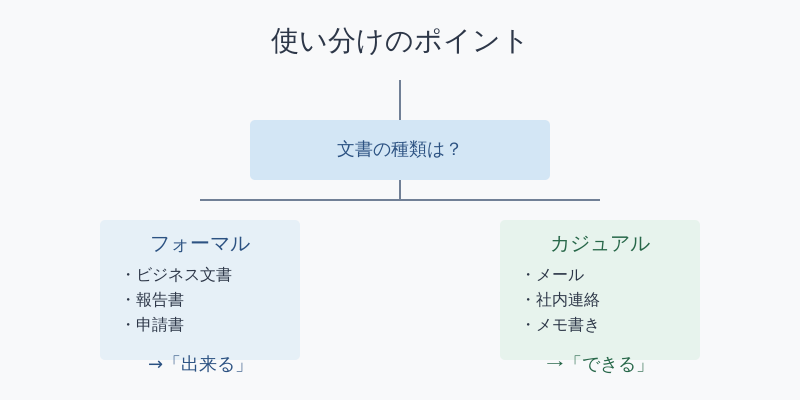

「出来る」と「できる」の使い分けは、場面や状況によって判断する必要があります。

ここでは、文脈による使い分け方と、文書の種類による使い分け方について、実践的なポイントをご紹介します。

これらを理解することで、より適切な表記を選択できるようになります。

文脈による使い分け方

目上の人とのやり取りや、重要な意思表示を行う場合は「出来る」を使用します。

例えば、取引先との契約に関する約束事や、上司への重要な報告の際などです。

「この件については必ず出来る限りの対応をいたします」といった表現が適切です。

一方、日常的な会話や、軽い確認事項の場合は「できる」を使用します。

「今週末は参加できると思います」といった表現が自然です。

文書の種類による使い分け

文書の性質や目的に応じて、適切な表記を選択することが重要です。

正式な文書や、記録として残る重要文書では「出来る」を使用します。

例えば、契約書、企画書、報告書などが該当します。

一方、社内メールやメモ、議事録の下書きなど、比較的カジュアルな文書では「できる」を使用するのが一般的です。

ただし、同じ文書内でも、特に強調したい部分は「出来る」を使うなど、状況に応じた使い分けが必要です。

間違いやすい具体例と対処法

「出来る」と「できる」の使い分けにおいて、よくある間違いとその対処法について解説します。

これらの例を参考にすることで、より適切な表記を選択できるようになります。

具体的な例文とともに、正しい使用方法を確認していきましょう。

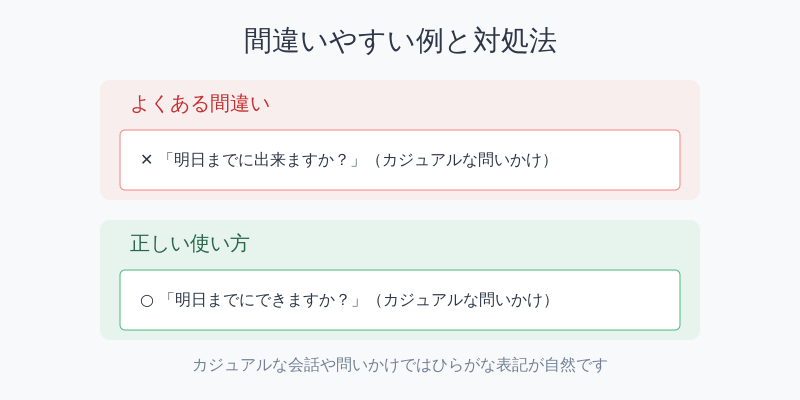

よくある誤用パターン

最も多い誤用は、カジュアルな場面で不必要に「出来る」を使用するケースです。

例えば、友人とのLINEで「明日は出来る限り早く行きます」と書くのは不自然です。

このような日常的なコミュニケーションでは「できる限り早く行きます」が自然です。

また、社内の簡単な連絡メールで「会議に出来ますか?」と書くのも違和感があります。

確実に使い分けるためのチェックポイント

文書を書く際は、以下の点をチェックすることで適切な表記を選択できます。

まず、文書の公式性を確認します。次に、内容の重要度を判断します。

そして、読み手との関係性を考慮します。例えば、取引先への提案書で「必ず実現出来る提案です」と書く場合は漢字表記が適切です。

日常の業務連絡で「明日までにできそうです」と書く場合は、ひらがな表記が自然です。

ビジネスシーンでの表記ルール

ビジネスシーンでは、文書の種類や目的によって適切な表記を選択することが特に重要です。

ここでは、社内文書と社外文書それぞれについて、具体的な使い分けのルールを解説します。

プロフェッショナルな印象を与える文書作成のポイントを押さえていきましょう。

社内文書での使い方

社内文書では、文書の重要度や用途に応じて使い分けます。

日常的な報告や連絡事項では「できる」を使用し、重要な決定事項や正式な申請書類では「出来る」を使用します。

例えば、「来週までに資料作成できます」という一般的な業務連絡ではひらがな表記が適切です。

一方、「新規事業計画の実現が出来る見込みです」といった重要な報告では漢字表記が望ましいでしょう。

取引先との文書での使い方

取引先とのやり取りでは、基本的に「出来る」を使用することで、より丁寧で誠実な印象を与えることができます。

特に、提案書や見積書、契約書関連の文書では、漢字表記を基本とします。

「ご要望通りの納期で対応出来ます」「確実に成果を出来る体制を整えております」といった表現が適切です。

ただし、日常的なメールでは、内容に応じて「できる」も使用可能です。

まとめ:TPOに応じた「出来る」「できる」の使い分け

「出来る」と「できる」の使い分けは、場面や状況(TPO)に応じて判断することが重要です。

基本的には、公式性の高い文書や重要な意味を強調したい場合は漢字の「出来る」を、日常的な場面やカジュアルな文書では「できる」を選択します。

以下のポイントを押さえることで、適切な使い分けができるようになります。

- 公式文書・重要文書→「出来る」

- 日常的な文書・カジュアルな場面→「できる」

- 取引先や上司への報告→基本的に「出来る」

- 社内の一般的なやり取り→「できる」で問題なし

ビジネスの場面でも日常生活でも、これらの基準を意識することで、より適切な日本語表現が可能になります。

状況に応じて使い分けることで、より正確で効果的なコミュニケーションを実現できるでしょう。