「確認いたします」「報告致します」―ビジネスメールでよく使うこの表現、ひらがなと漢字のどちらが正しいかお悩みではありませんか?

実は、「いたす」と「致す」には明確な使い分けのルールがあります。

場面や相手に応じて適切な表記を選ぶことで、ビジネスコミュニケーションの質が大きく向上します。

この記事でわかること

- 「いたす」と「致す」それぞれの正しい意味と使い方の違い

- ビジネス文書やメールでの適切な表記の選び方

- よくある間違いと正しい敬語表現のポイント

- 場面や状況に応じた使い分けの基準

- 実践で使える具体的な例文と言い回し

本記事では、「いたす」と「致す」の基本から実践まで、具体例を交えてわかりやすく解説します。

これらの知識を身につければ、状況に応じた適切な敬語表現が自然に使いこなせるようになります。

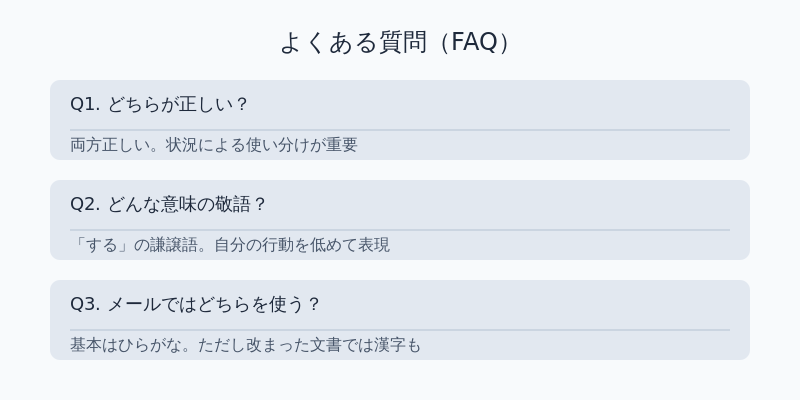

よくある質問(FAQ)

多くのビジネスパーソンが「いたす」と「致す」の使い分けに迷いを感じています。

基本的な意味の違いから実践的な活用方法まで、よくある疑問にお答えしていきます。

これらのQ&Aを理解することで、適切な敬語表現の基礎が身につきます。

ビジネスシーンでよく遭遇する具体的なケースについて、詳しく解説していきましょう。

「いたす」と「致す」はどちらが正しいですか?

A.

どちらの表記も正しく、状況に応じて使い分けることが重要です。

「いたす」はひらがな表記で、日常的なビジネスコミュニケーションに適しています。

一方の「致す」は漢字表記で、より改まった場面や重要な文書での使用が推奨されます。

- 「いたす」の一般的な使用場面

- 社内での日常的なメール連絡

- チーム内での報告や連絡事項

- 定例会議の議事録作成時

- 「致す」が適している場面

- 契約書や企画書などの公式文書

- 取引先への重要な報告や提案

- 正式な謝罪文書の作成時

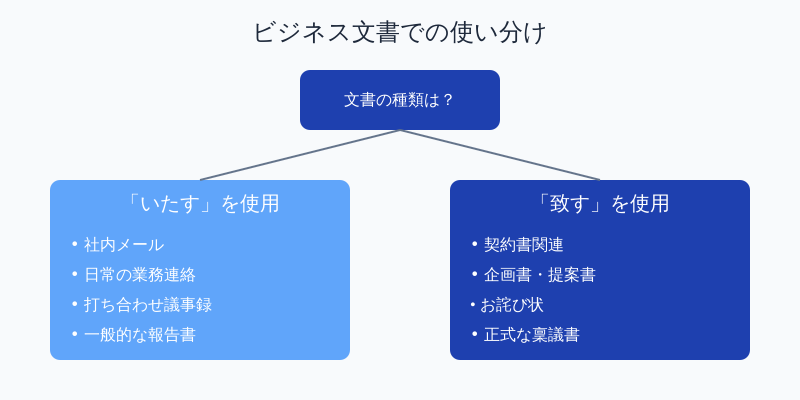

このように、文書の種類や重要度によって適切な表記を選択することで、より効果的なビジネスコミュニケーションを実現できます。

特に重要なのは、一貫性を保つことです。同じ文書内では、原則として同じ表記を使用するようにしましょう。

「いたす」はどんな意味の敬語ですか?

A.

「いたす」は「する」の謙譲語として使用され、自分や自社の行動を控えめに表現する際に用います。

これは相手を直接高める尊敬語とは異なり、自分側を低めることで間接的に敬意を表す表現方法です。

- 基本的な活用例

- 一般動詞:「説明する」→「ご説明いたします」

- 報告時:「報告する」→「ご報告いたします」

- 確認時:「確認する」→「確認いたします」

特にビジネスシーンでは、上司や取引先との円滑なコミュニケーションを実現するために、この謙譲表現が重要な役割を果たします。

適切な使用により、プロフェッショナルな印象を与えることができ、ビジネス上の信頼関係構築にも役立ちます。

メールではひらがなと漢字どちらを使うべきですか?

A.

メールでの表記は、内容の重要度と相手との関係性を考慮して選択します。

一般的な業務連絡や社内メールでは「いたす」を使用するのが自然です。

日常的なコミュニケーションにおいては、読みやすさを重視したひらがな表記が適しています。

- 「いたす」を使用する一般的なケース

- 日常的な業務報告のメール

- 社内向けの連絡事項

- チーム内での情報共有

- 定例報告や進捗連絡

ただし、以下のような重要度の高い場面では「致す」の使用を検討しましょう。

漢字表記によって文書の重要性や正式性を示すことができ、より慎重な印象を与えることができます。

特に初めてのコンタクトや重要な報告の際には、漢字表記が効果的です。

「いたす」と「致す」の基本的な違い

ビジネスコミュニケーションにおいて、「いたす」と「致す」の使い分けは重要なポイントとなります。

単なる表記の違いだけでなく、それぞれの特徴や与える印象にも明確な違いがあります。

ここでは、基本的な違いから実践的な使用方法まで、詳しく解説していきましょう。

「いたす」の意味と基本的な使い方

「いたす」は、日常的なビジネスコミュニケーションで使用される謙譲語の基本形です。

親しみやすく、読みやすい特徴を持ち、一般的な業務連絡に適しています。

特に電子メールやビジネスチャットなど、比較的カジュアルなコミュニケーション手段での使用に向いています。

- 「いたす」の特徴と利点

- 読みやすく親しみやすい印象

- 日常的なコミュニケーションに適している

- デジタルツールでの使用に向いている

- 気軽さと適度な敬意のバランスが取れている

この表記は、ビジネスの現場で最も頻繁に使用される形式であり、適度な敬意を保ちながらスムーズなコミュニケーションを実現できます。

特にチーム内での情報共有や定例報告など、日常的なビジネスシーンで重宝します。

「致す」を使う場面と特徴

「致す」は、より改まった場面や重要な文書で使用される漢字表記です。

公式性の高い文書や重要な報告において、特に効果を発揮します。

この表記を選ぶことで、文書の重要性や送り手の慎重な姿勢を示すことができます。

- 「致す」が適している具体的な場面

- 取引先への提案書や報告書

- 契約関連の文書作成時

- 正式な謝罪文書

- 新規取引先への初回コンタクト

- 重要な決定事項の通知

使用時のポイントは、文書全体の性質や目的に合わせること。

特に公式文書では一貫して漢字表記を使用することで、文書の格調を保つことができます。

また、同じ文書内での表記の統一性も重要な要素となります。

ひらがなと漢字の使い分けの基準

効果的な使い分けのためには、明確な基準を持つことが重要です。

文書の種類、相手との関係性、内容の重要度という3つの観点から適切な表記を選択することで、より効果的なビジネスコミュニケーションを実現することができます。

これらの基準を理解し、状況に応じて適切に使い分けることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。

- 主な使い分けの基準

- 文書の種類:社内文書は「いたす」、公式文書は「致す」

- 相手との関係性:同僚は「いたす」、取引先は「致す」

- 内容の重要度:日常的な内容は「いたす」、重要事項は「致す」

- 文書の公式性:カジュアルな文書は「いたす」、正式な文書は「致す」

基準に従った適切な使い分けにより、ビジネスコミュニケーションの質を高めることができます。

特に公式文書では一貫した表記を維持することで、文書全体の統一感と形式的な印象を保つことができます。

また、相手との関係性に応じた使い分けにより、適切な距離感と敬意を表現することが可能です。

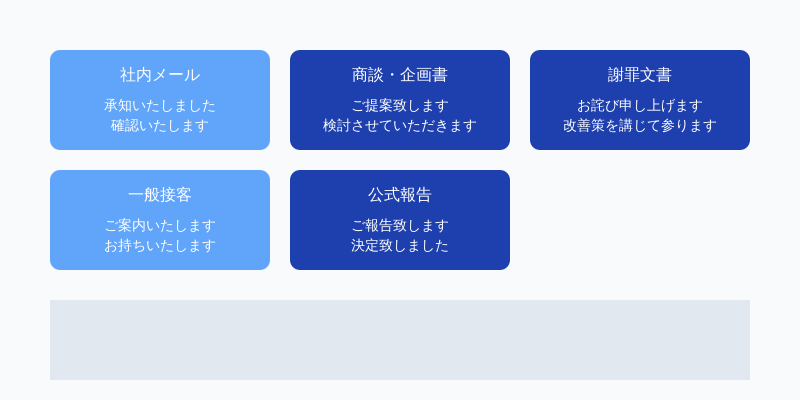

ビジネスシーンでの使い分け方

ビジネスの現場では、状況や文書の種類によって適切な表記を選択することが求められます。

特に、社内と社外、また文書の重要度によって明確な使い分けをすることで、より効果的なビジネスコミュニケーションが可能になります。

実践的な場面での具体的な使い分け方を見ていきましょう。

社内文書での表記ルール

社内文書では、文書の種類や目的に応じた適切な表記の選択が重要です。

基本的には「いたす」を使用しますが、文書の性質や重要度によって使い分けが必要になることもあります。

状況に応じた適切な判断が求められます。

- 日常的な業務文書での使用例

- 業務報告メール:「作成いたしました」

- 会議の案内:「開催いたします」

- 資料の送付連絡:「添付いたします」

- 進捗報告:「確認いたします」

ただし、社内であっても正式な文書や重要な報告の場合は、状況に応じて「致す」の使用を検討します。

特に経営層向けの報告書や重要な提案書では、漢字表記を選択することで文書の重要性を示すことができます。

文書の目的や読み手の立場を考慮した判断が大切です。

取引先へのメールでの使い方

取引先とのメールでは、特に慎重な表記の選択が求められます。

関係性や案件の重要度を考慮し、適切な敬意を示すことが重要です。

特に新規取引や重要案件の場合は、より丁寧な表現を心がける必要があります。

- 重要度に応じた使い分けの例

- 新規取引先への初回メール:「ご連絡致します」

- 契約関連の連絡:「送付致します」

- 提案書の送付:「ご提案致します」

- 重要な報告事項:「ご報告致します」

継続的な取引関係にある場合でも、文書の重要度に応じて適切な表記を選択することが大切です。

特に重要な内容を含むメールでは「致す」を使用し、日常的なやり取りでは「いたす」を使用するなど、状況に応じた使い分けを心がけましょう。

接客・サービス業での使用例

接客・サービス業では、お客様との直接的なコミュニケーションにおける適切な敬語使用が特に重要です。

基本的には「いたす」を使用しながら、状況に応じて使い分けることで、より良い顧客サービスを提供することができます。

- 一般的な接客シーンでの使用例

- 案内時:「ご案内いたします」

- 商品説明:「ご説明いたします」

- 注文受付:「承りいたします」

- 会計時:「お預かりいたします」

特別な対応が必要な場合や重要な説明を行う際には、より丁寧な印象を与える「致す」の使用を検討します。

特に苦情対応や特別なサービスの提供時には、より慎重な対応の表れとして漢字表記を選択することが効果的です。

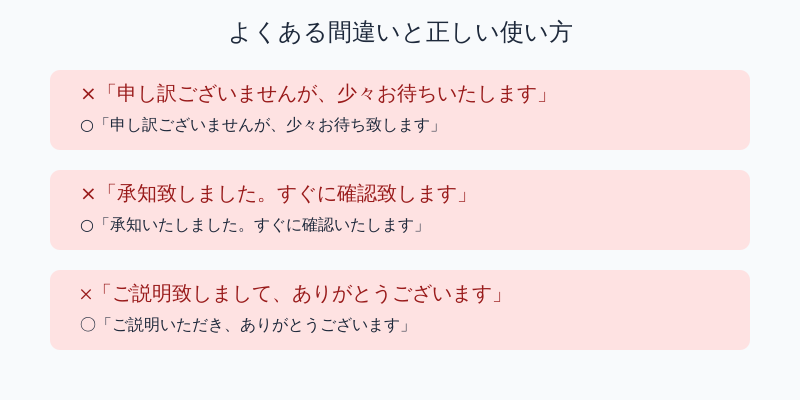

「いたす」と「致す」の間違いやすい例と対処法

ビジネスシーンでよく見られる誤用や不適切な使用について、具体的な例を挙げながら解説します。

適切な敬語表現は、ビジネスコミュニケーションの質を大きく左右する重要な要素です。

ここでは、一般的な間違いとその対処法について、実践的なアドバイスを提供していきます。

よくある誤用パターン

ビジネス文書やメールでは、「いたす」と「致す」の使用に関して特定の誤用パターンがよく見られます。

これらの誤用は文書の印象を損ねるだけでなく、プロフェッショナルとしての評価にも影響を与える可能性があります。

- 代表的な誤用パターン

- 同一文書内での表記の混在「承知致しました。確認いたします。」

- 過剰な謙譲表現「ご確認を致しまして、ご連絡を致します」

- 主語と敬語の不一致「部長が確認いたします」

- 不適切な場面での使用「ご迷惑いたしました」

これらの誤用を避けるためには、基本的な敬語の理解と適切な表現の習得が重要です。

特に文書作成時には、一貫性のある表記の使用と適切な敬語レベルの維持を心がけましょう。

過剰敬語を避けるポイント

過剰な敬語使用は、かえってコミュニケーションを不自然にし、相手に違和感を与える可能性があります。

自然な敬語表現を実現するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

- 過剰敬語を防ぐためのチェックポイント

- 「させていただく」との重複を避ける

- 「ご」「お」との適切な組み合わせを確認

- 一文中での敬語の数を適度に抑える

- 相手や状況に応じた敬語レベルを選択

シンプルで明確な表現を心がけることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

必要以上に丁寧な表現を重ねることは、かえって意図が伝わりにくくなる原因となります。

適切な使用のためのチェックリスト

文書作成時に、適切な表記と表現を維持するためのチェックリストの活用は非常に効果的です。

以下の項目を確認することで、より質の高いビジネス文書を作成することができます。

- 文書全体の確認項目

- 文書の種類と目的に合った表記選択

- 同一文書内での表記の統一性

- 段落や文章のつながりの自然さ

- 全体的な敬語レベルの適切さ

これらのチェックポイントを意識することで、より効果的なビジネスコミュニケーションが実現できます。

特に重要なのは、文書全体の一貫性と、個別の表現の適切さのバランスです。

最終確認では、音読して違和感がないか、文章の長さは適切か、意図した印象が伝わるか、誤解を招く表現はないかなど、総合的な視点でのチェックを心がけましょう。

実践で使える例文集

ビジネスシーンで実際に活用できる例文を、場面や状況別にまとめました。

これらの例文は一般的な使用例であり、実際の使用時は相手や状況に応じて適宜調整することをお勧めします。

特に使用頻度の高いシーンに焦点を当てて解説していきます。

基本的な言い回し

日常的なビジネスコミュニケーションで頻繁に使用される表現をご紹介します。

状況に応じて適切な表記を選択することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

- 一般的なメールでの表現(「いたす」を使用)

- 「拝読いたしました」

- 「承知いたしました」

- 「送付いたします」

- 「ご連絡いたします」

これらの基本表現は、日常的な業務連絡で活用できます。

特に重要な文書では「致す」を使用するなど、状況に応じた使い分けを心がけましょう。

シーン別の適切な表現集

具体的なビジネスシーンごとの表現例をご紹介します。

それぞれの場面に応じた適切な表現を選択することで、より効果的なコミュニケーションが実現できます。

- 取引先との商談シーン

- 初回のご挨拶:「本日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございます」

- 提案時:「以下の内容でご提案致します」

- 価格交渉:「特別価格にて対応させていただきます」

- 契約時:「契約書を送付致します」

状況の重要度に応じて、適切な敬語レベルと表記を選択することで、より円滑なビジネスコミュニケーションが可能になります。

ビジネス文書での定型句

公式文書やビジネス文書でよく使用される定型句をまとめました。

これらの表現は、文書の種類や目的に応じて適切に使用することが重要です。

- 文書の書き出し

- 「拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」

- 「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」

- 「日頃より大変お世話になっております」

特に公式文書では、定型句の使用により適切な格式と敬意を示すことができます。

ただし、過剰な使用は避け、状況に応じた適切な表現を選択しましょう。

まとめ

「いたす」と「致す」の使い分けは、ビジネスコミュニケーションにおける重要なスキルです。

場面や状況に応じた適切な表記の選択により、より効果的なコミュニケーションが可能になります。

本記事で解説した内容を実践に活かすことで、ビジネスパーソンとしての評価向上にもつながるでしょう。

以下のポイントを意識することで、適切な使い分けが可能になります。

- 基本的な使い分け

- 日常的な業務連絡には「いたす」を使用

- 重要な文書や改まった場面では「致す」を使用

- 同一文書内では表記を統一

- 過剰な敬語使用は避ける

特に重要なのは、相手や状況に応じた適切な判断です。

形式的な規則に縛られすぎることなく、コミュニケーションの目的や相手との関係性を考慮した柔軟な使い分けを心がけましょう。

本記事で紹介した例文や使い分けのポイントを参考に、自信を持って敬語表現を使いこなしていただければ幸いです。